Часть 3. Эстонская мифология и мифы прибалтийско-финских народов

Источники эстонской мифологии

Эстонская мифология близка карело-финской, а также мифам таких прибалтийско-финских народов, как ливы, вепсы, водь, но после христианизации от нее сохранились лишь фрагменты. На основе эстонских народных преданий и песен поэт Фридрих Крейцвальд, подражая «Калевале» Лённрота, составил героический эпос «Калевипоэг» (публикация в 1857–1861 годах), который оказал значительное влияние на эстонское народное творчество и национальную литературу.

Изображение эстонцев в книге Густава-Теодора Паули «Этнографическое описание народов России». 1862 г.

Pauly Theodore, de. Description ethnographique des peuples de la Russie. Par T. de Pauly. Publie a I’occasion du jubile millenaire de I’Empire de Russie. Saint-Petersbourg, 1862. Санкт-Петербург

Мифы о творении и о конце света

Реликты мифа о сотворении мира сохранились в эстонских народных песнях. Синекрылая птичка (вспомним ласточку из ижорской руны) искала место для гнезда и нашла три куста: синий, красный и золотой. В золотом кусте она высиживает из трех яиц сыновей: первого превращает в солнце, второго — в месяц, третьего — в звезду. В другом варианте мифа из четырех яиц появились люди, камни, солнце и луна.

В эстонских песнях сохранился и сюжет о мировом древе — большом дубе, крона которого загораживала солнце и месяц. Когда дуб упал, возник огромный мост через всю землю — в преисподнюю. В похожей карельской руне он вел через реку Севера в селения, где пожирали людей («селения смерти»). Щепки от его падения стали стрелами колдунов. В разных песнях этот дуб мог вырасти из волос девы Севера, в Манале — царстве мертвых (ведь корни мирового древа находились в преисподней), на спине гигантской щуки, на острове посреди моря. Интересен вариант, где дуб вырос из золы, оставшейся после того, как демоническая птица Севера и саамский злодей сожгли сено, которое накосили и заготовили небесные девы. Часть золы приберегли, чтобы промыть ею волосы сыну Солнца, и волосы эти должны были стать светлыми, как лен.

Лен упомянут в песне неслучайно: она явно отражает древний земледельческий ритуал, связанный с выращиванием льна, — его проводили в день Ивана Купалы (24 июня), когда во время солнцестояния «играло» солнце, а люди жгли костры (календарные традиции были повсюду христианизированы). Сын Солнца мог спуститься по мировому древу на землю, чтобы обеспечить всех урожаем.

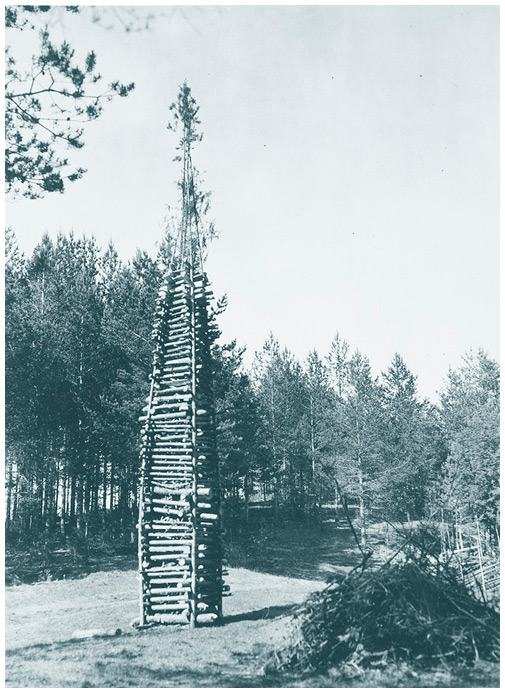

Ритуальное дерево перед сожжением. Огромный костер на день Ивана Купалы — общая традиция прибалтийско-финских народов. Фотография Тююни Вахтера. 1930 г.

Finnish Heritage Agency. Фотография: Tyyni Vahter (по лицензии CC BY4.0)

С образом мирового древа в песнях связаны четыре (или три) волшебные девы, которые чистят и подметают море золотыми и серебряными щетками или прядут золотой пояс. Это девы судьбы, подобные греческим мойрам и скандинавским норнам. Пояс в традициях финно-угорских и других народов связан с судьбой и жизнью человека, а также с землей (вспомним об Урале — «поясе Земли»). У эстонцев-сету девушки на поминальную сосну вешали поясок невесты. Напротив, нечистая сила ходила неподпоясанной. В ижорской песне о чудесной пряхе прямо под окном поющих плещется море, по которому плывет утка. Под ее крылом — колыбель, а в ней — мальчик, разукрашивающий некую пеструю крышку. Под крышкой оказывается девица, которая прядет золотую одежду. Золотая нить рвется, и дева начинает рыдать.

Порванная нить — это нить жизни в руках девы судьбы. У эстонцев-сету и води было принято класть в гроб на подушку умершему красные нити в виде косого креста, чтобы покойник не вернулся с того света. Утка, плавающая в море, напоминает нам о космогоническом мифе, а младенец под ее крылом — о происхождении людей. Не менее интересна и пестрая крышка, которую разукрашивает мальчик в колыбели. Такую крышку имела мельница-чудесница сампо, одно из воплощений мирового древа.

Песня о мировом дубе содержит и редкий эсхатологический мотив — о конце света, — хотя и сохранившийся в форме сказки. У некоего злодея было три сына: один увечный, другой хромой, третий — слепой (все это признаки нечистой силы). Увечный согнул лук, хромой сделал стрелы, слепой принялся стрелять. Он выстрелил в небо и порушил его край, так что оно раскололось, а стрела не вернулась. Второй стрелой он попал в ноги Земли-Матери, и она стала рушиться в преисподнюю, и та стрела тоже не вернулась. Третью стрелу он направил на гору, на сосновый холм. Эта стрела ударилась о камень и отскочила, попав в человека.

Текст песни, видимо, происходит от заговора для защиты от колдовских стрел. Последняя стрела должна вернуться — избавить пораженного от болезни.

Имена богов-демиургов почти не сохранились в эстонском фольклоре. В мифе о происхождении волка обнаруживаются следы древнего дуалистического мифа о творении мира: черт создал волка, но не смог вдохнуть в него жизнь. Тогда небесный «отец» Ванаиса посоветовал ему произнести заклинание: «Волк, встань, повали черта!» Волк действительно ожил и стал черта преследовать.

В предании о небольшом озере Илмъярве тоже усматриваются следы древнего мифа. Оно считалось самым глубоким в Эстонии, его не мог перейти вброд даже великан — сын Калевы. Его название переводится как «Озеро погоды», ведь слово ильма — это древнее обозначение света, мира, погоды и «атмосферных» духов (вспомним героя Ильмаринена, «кователя небес» в карело-финских рунах, от которого зависела погода).

Сходные предания и названия озер известны в Карелии и Финляндии, но самое знаменитое «погодное» озеро — это Ильмень, или Илмерь. Именно здесь, на чудской земле, славяне основали Великий Новгород. Неслучайно герой новгородских былин — купец Садко — вылавливает в озере чудесную рыбу, а еще он своей игрой на гуслях способен поднять морскую бурю (вспомним о чудесной игре Вяйнямёйнена, которой заслушивались морские духи).

Девушка Салме (Салве) в народных песнях эстонцев и ливов тоже появилась из яйца, снесенного курицей. К ней стали свататься Солнце, Месяц и старший сын Полярной звезды («Северного гвоздя»). Но Салме отказывает Солнцу, которое портит посевы в засуху; у Месяца же слишком много обязанностей: он должен рано вставать, а по ночам следить за всем, что происходит. Салме выбирает сына звезды за скромный нрав и постоянный характер, ведь он не передвигается по небосклону. Тот обещает спрятать Салме в заоблачных высях, превратить в вечернюю зарю. Этот миф повторяет сюжет финской руны о замужестве девы Суометар.

Как и у финнов, миф о небесной свадьбе возник у эстонцев под влиянием балтских соседей: у литовцев небесная невеста именуется «дочерью Солнца» — Саулес дукта.

Миф о созвездии Большая Медведица у эстонцев отличался от мифов других финно-угорских народов, которые «видели» на небе гигантского лося и охотника-преследователя. Эстонцы рассказывали, что Большая Медведица — это телега с хозяином, в которую вместе с быком впряжен волк. Волк тащит воз в наказание за то, что некогда съел быка, запряженного в телегу.

Эстонцы, народ с древней земледельческой культурой, определяли по созвездиям, когда нужно было выходить на работу. Если Сито (Плеяды) и Цеп поднимались на определенную высоту, то время идти на молотьбу. Млечный Путь они именовали Дорогой птиц, как и прочие финно-угры. По его ширине предсказывали, будет ли зима снежной, а урожай обильным.

Боги и духи

Скудные сведения о пантеоне уцелели в отрывочных средневековых записях. Древнее общефинское обозначение небесного божества — Юмал — сохранилось у эстонцев как наименование небесных духов; так же звались высшие существа у ливов, води, вепсов. Сохранились представления о юмал как о духах-покровителях: Маа юмал покровительствовал пахоте («бог земли»), Террид юмал был «богом зерна»; перед сенокосом приносили куриную лапку в жертву Вии юмал — «богу воды» (или Ветэ-Эма — «матери воды»), чтобы он не намочил сена. Верили также в кодуюмал — «домовых богов» — и специального Обесте юмал — «бога лошадей». Возможно, язычники почитали богов в виде деревянных идолов — пууюмал: изображение духа плодородия Пеко (о котором еще пойдет речь) называлось Пеко юмал. Низшие духи именовались вайм: многочисленные верования были связаны с лесными духами — метсаваймами — и водяными — вееваймами.

Главой пантеона был небесный бог Уку, родственный карело-финскому Укко: к нему применяли те же эпитеты — Ванатаат («Старый дед»), Ванаиса («Старый отец»), Тэватаат («Небесный дед»). Старость означала изначальность творца: и библейский творец именовался «Ветхий денми». Как «дед» и «отец», Уку был связан и с почитанием предков. Подобно прочим громовержцам (в том числе и литовскому Перкунасу), он поражал громом злых духов, которые могли спрятаться от него только в воде. Известны были и персонификации грома: Пикне, Пиккер, Эйке («Старший», его имя близко имени саамского громовника Айеке), Тыу. В так называемой кабинетной мифологии[10] Пикне мог выступать как сын громовника, а в фольклоре, как и другие громовники, всюду преследовал черта, пока тот не скрывался в воде.

Как и в карело-финской мифологии, супругой небесного бога была Мать-Земля, Маа-Эма: во время сева и грозового дождя («дождя Старшего») она зачинала урожай. Эстонцы верили и в многочисленных духов-покровителей урожая. На юге Эстонии они звались «отцами» и «матерями» или «старшими» — вана, на севере — халдья, общим для эстонцев и финнов наименованием духов-хозяев; у ливов также существовали представления об «отце» и «матери» поля — нурмеезя и нурмеимя, у води — об «отце» и «матери» земли, ма изянтет и ма эмянтет. Антропоморфным воплощением плодородия полей у эстонцев был Пеко. Своя хозяйка была и у травы — муруейт, «травяная старуха».

Кукла-оберег Тынн. Тынн был домашним божеством и защитником дома.

The National Museum of Finland, финно-угорская коллекция (по лицензии CC BY4.0)

Эстонский национальный костюм. Eesti Entsüklopeedia, 1936 г.

Wikimedia Commons

Как и прочие финно-угры, эстонцы верили и в «матерей стихий»: таковы Мать воды Ветэ-Эма (и подводные девы — русалки веенейтси), Мать огня Туле-Эма, Мать ветра Туули-Эма, Мать бури Марум-Эма. Ветер, особенно вихрь, считался демоническим существом: у эстонцев-сету было поверье, что Бог превратил в вихрь чертова сына. Единственная полностью судоходная река Эстонии зовется Эмайыги — «Мать-река».

Хлев и колодец в этнографическом музее Таллина

Водной стихии покровительствовали не только водяные вееваймы: «хозяйкой» воды считалась веехалдьяс, бытовали представления о таких духах, как Кала-Тонт, Кала-Вайм (духи рыб) и Кала-кунингас («Царь рыб»). Эстонский водяной царь наделялся чудесными способностями: он сам лучил рыбу, сидя не в настоящей, а в каменной лодке (вспомним, что каменная лодка — атрибут бога-демиурга в дуалистических мифах о творении). Он мог настолько пленить своей волшебной музыкой, что те, кто ею заслушивались, падали в море. Водяной выглядел как человек, но во рту у него были рыбьи зубы.

У ливов — прибрежных жителей — тоже почитались многочисленные водные духи: «отец» и «мать» рыб, калаэзя и калаимя, «мать», «отец» и «дети» моря — мериимя, миериезя, миериласт. У них есть свой скот — чудесные голубые коровы. Духи довольствовались малыми приношениями: достаточно оставить им мелкую серебряную монету или просто поскоблить над водой серебряный предмет.

Духи леса — эстонские метсаваймы, метсатонт — были покровителями лесных обитателей. Такой дух мог появиться в виде одноглазого бородатого старца метсаиса. У вепсов почитанием пользовались мецижанд — «хозяин» леса (он иногда представал в облике великана метсихине), веденижанд — «хозяин» поля, маижанд и маэмаг — «хозяева» земли, водяной ведехине и Туржас (у карел — Турсас) — покровитель подводных стад. Лешему нужно было приносить в жертву первую долю собранных ягод, грибов, трав, дичи. Пастухи же считали жертвой первую задранную медведем корову или овцу.

Но больше всего эстонцы почитали «хозяина» хлева, ведь скот был основой благополучия этого народа (таким же уважением пользовались духи хлева у карел, северных финнов, ижоры, води). Его представляли в виде старичка маленького роста — иногда со старушкой-женой, детьми. Но чаще он появлялся в облике хтонических животных: лягушки, змеи, крысы. Закрывая скот на зиму, хозяйка раскладывала по углам кусочки хлеба, завернутые в красные тряпицы (чтобы скот был краше), и приговаривала: «Хлевный хозяюшко, хлевная хозяюшка! Ешьте, пейте! Караульте наших пегих телят, черных коров!»

Амбар в этнографическом музее Таллина.

Regina M art / Shutterstock

Рыболовство было традиционным промыслом ливов. Фотография Вилхо Сеталы. 1912 г.

Finnish Heritage Agency, финно-угорская коллекция. Фотография: Vilho Setälä (по лицензии CC BY4.0)

Домовые духи эстонцев, как и прочих народов, могли приносить чужое добро в дом (как делал огненный демон пуук) или вредить нерадивым и непочтительным хозяевам. Таковы эстонские муру-эйт, «хозяин» дома и двора, кратт (у финнов известен домовой кратти) и овинный тонт (у карел тонтту), духи очага (печи) — очагового огня (писухянд, печинрахкой у вепсов). Огонь наделялся очистительной силой. Чтобы справиться с лихорадкой, которую представляли ведьмой, явившейся из Лапландии от славившихся колдовством саамов, заболевший должен был спрятаться в печь или перепрыгнуть через огонь. Почитанием пользовался и дух бани — саунатаат («банный дед»). Домовым духам следовало жертвовать первинки — первый глоток пива, первый кусок хлеба.

Духи умерших в поверьях эстонцев (как и в карело-финских мифах) обитали в подземной стране Манала или Тоонела, Хииела (что напоминает общефинское обозначение культового места и кладбища — хийси). Воплощение смерти — Мана или Калм (калма у финнов), дух преисподней мардус. Его голос, таинственный шум в доме, звуки прядения или сверчка предвещали смерть (такие же поверья о маррасе есть у финнов). Опасен был и луупайнайа — дух умершего, насылающий смертельную болезнь. Все эти духи могли именоваться в эстонском (и карело-финском) фольклоре «паганами» — язычниками, ибо представления о них восходили к дохристианским временам. Вместе с тем считалось, что души предков возвращаются в свои дома в ноябре — месяце умерших (вспомним о карело-финском празднике кекри). Для них готовили стол и топили баню (у славян был схожий обычай почитания предков — «дедов»).

Общим для финно-угров оказывается и миф о северном сиянии, сохранившийся в фольклоре Южной Эстонии: Вирмалайсет — это огненные духи или души умерших, сражающиеся духи. По северному сиянию предсказывали изменение погоды: холод, осадки, а также бедствия: войну, голод, особенно если сияние имело красный оттенок.

Против козней злых духов необходимы заговоры и целительные средства. Самым волшебным из них — помогающим от всех болезней — считался вороний камень. Его можно было добыть, если забраться в гнездо к ворону, вынуть ненасиженные яйца, сварить их и положить обратно. Ворон, чтобы оживить их, отправится в дальние страны и принесет в гнездо чудесный камень. Тогда птенцы смогут вылупиться из яиц. Надо дождаться, когда они оперятся, и взять камень из гнезда.

Этот рассказ напоминает знаменитый в средневековом мире миф о чудесном камне шамире, которым сам царь Соломон резал камни для Иерусалимского храма. Его нужно было построить без применения железных инструментов, для чего и потребовался шамир. Слуга иерусалимского царя отправился к гнезду чудесной птицы (удода), которая улетела за кормом для своих птенцов, и накрыл гнездо стеклом. Тогда птица принесла шамир, чтобы разрезать стекло, и волшебный камень достался Соломону. Еще один не менее знаменитый миф о птичьем гнезде привлек внимание мифологов, потому что он был распространен в Евразии и Америке почти везде и, возможно, является одним из древнейших мифов человечества. В нем рассказывалось о герое, который разорил орлиное гнездо и стал шаманом. Счастливчик, доставший вороний камень, также наделялся чудесными способностями врачевателя. Читатель может вспомнить сюжет о викингах, которые отправились за волшебным золотым яйцом в Биармию. Эстонское поверье о вороньем камне позволяет понять, зачем скандинавскому конунгу понадобилось чудесное яйцо.

По новгородской летописи, у Вороньего камня на Чудском озере в 1242 году дал сражение ливонским рыцарям Александр Невский.

Немецкий хронист и миссионер Генрих Латвийский в своей «Ливонской хронике» (XIII век) упоминает некоего бога по имени Таара (Тарапита, почитаемый на острове Сааремаа) как высшее божество, дарующее победу в верованиях эстонцев. По преданию, Таара родился на горе в прекрасной роще (рощи и горы почитались всеми финно-угорскими народами). Когда немецкие миссионеры рубили эту рощу и уничтожали стоявших там идолов, язычники ждали, что из деревьев потечет кровь.

Что это за идолы, можно представить из другого описания Генриха Латвийского. Один лив рассказывал Генриху, что видел в лесу своего бога, который предрек им будущее — приход вражеского войска. Этот бог «от груди рос из дерева», то есть идол был вырезан прямо из ствола. Такие изображения встречались у многих финно-угорских народов (финнов, саамов, коми); у карел известны культовые деревья карсикко. После ухода миссионеров ливы нашли принесенные ими деревянные статуи святых и решили наказать «саксонского бога». Они отрубили одной из статуй голову и пустили ее в море, вслед за отплывшими немцами. Интересно, что так поступил русский князь Владимир Святославич с идолом главного славянского языческого божества — Перуна — после Крещения Руси: его бросили в Днепр и отправили плыть за днепровские пороги, прочь из Русской земли.

К Таара обращались осажденные «железными мужами» (крестоносцами в эстонском фольклоре) эстонцы с возгласом: «Таара та!» («Таара, помоги!») Ему приносили в жертву скот в священных рощах, а на западе Эстонии устраивали ритуальные сражения и танцы. Вероятно, у него были специальные служители культа: колдунов в Эстонии называли тоорумеес, «человек Тоора». Громовник Туури известен и в финской мифологии. Имя Таара (Тоора, Туури) могло быть эпитетом Уку или Укко, но, возможно, финнам и эстонцам (древнерусской чуди) с древности был известен и культ скандинавского громовника Тора, занесенный призванными в Новгород варягами. Недаром четверг — день громовника Тора в германской традиции — считался у эстонцев праздничным. В этот день устраивались жертвенные трапезы. Еще его считали подходящим временем для колдовства: злые духи, преследуемые громовником, были сговорчивее. Имя Тоора напоминает наименование высшего небесного божества у обских угров — Торум. Возможно, схожим было древнее имя общефинноугорского небесного бога.

Таара как верховный бог эстонцев стал популярным в поздних трудах кабинетной мифологии и у неоязычников.

Согласно эстонским поверьям, у каждого леса были свои духи — метсаваймы. Они могли притвориться простыми людьми. Например, такой дух принимал облик мальчика-пастуха. Правда, пас он не обычное стадо, а зайцев. Иногда их внешность обманчива: спереди они походили на человека, но сзади имели хвост или выглядели как гнилой ствол. Появлялись и в виде животных: волка, медведя, змеи. Метсаваймы покровительствовали птицам, заботились о больных и раненых животных, от них зависел рост деревьев в лесу. Обитали они в дуплах, куда селились семьями. Для людей они не были опасны, но могли наказать тех, кто нарушал запреты, в том числе христианские (например, работал в лесу по воскресеньям); метсаваймы путали дорогу, лишали удачи охотника, который оставлял в лесу раненых животных. Большую опасность представляли лешие ванахальбы («старые черти») или ванасыги, «старые слепцы» (слепота или один глаз — распространенный признак нечистой силы). Они могли сбить с пути, подавая свой голос, который слышался как эхо. В облике седых старцев они пасли стада диких животных. Впрочем, кому удавалось заключить договор с ванахальбом, того сопровождала особая удача в охоте.

Пеко или Пекко был особенно почитаем у восточных эстонцев — православных сету. Он именовался также «древним богом» или «древним идолом». Изображение Пеко изготовляли из воска или дерева, зимой особый хранитель держал его в амбаре, а во время сева «идол» выносили на поле. Пеко молили об урожае, о плодовитости скота, благополучии семьи, защите от непогоды. Праздник, посвященный Пеко, проводился в конце августа — начале сентября, во время жатвы, и участвовать в нем могли только мужчины. На священной трапезе избирался хранитель Пеко — победитель в ритуальной потасовке. Духу плодородия Пеко были близки покровитель полей у карел — Пеллон Пеко — и финский Метсик (буквально — «дикий»), именовавшийся также Маа-кунингас, «Царь земли», воплощением которого было изображение мужчины (реже — женщины) с подчеркнутыми признаками пола. Его носили по полям, чтобы получить урожай, а затем оставляли в лесу. Фигурку Пеко могли хранить и в доме (амбаре) по завершении полевых работ. Еще почитались «хозяин хмеля» и «мать льна».

Эстонцам были известны предания о первобытных великанах — сыновьях Калевы. Чашевидные углубления на камнях — это следы рук сыновей Калевы, которые метали жребий, разделяя угодья. Считалось, что большие камни появились на полях Эстонии потому, что «девушка Калевы» несла их в переднике, но ткань не выдержала тяжести, и камни просыпались. Существует предание о похищении великанской девы, которая превратилась в огромный камень у городища Иру.

Это предание характерно для мифов о народе великанов: они окаменевают, превращаясь в скалы, с приходом обычных людей. Камни с чашевидными углублениями, которых в Эстонии и Финляндии известны сотни, использовались до недавнего времени как жертвенные и целительные. Отпечатки на них приписывались не только Калевипоэгу, но и другим великанам, в том числе злобным ванапаганам и даже христианским святым — самому Христу, Тынну — Антонию. На камень Тынна приносили первинки урожая — первое зерно, первое молоко от коровы, мясо только что забитого скота — с приговором: «Тынн — это твоя доля!» В самом углублении сжигали зерна злаков. Каждый хутор имел такой камень с углублением, куда делались приношения при севе и жатве. В эстонских преданиях говорится, что эти камни некогда располагались в священных рощах Хии (сравните с финским Хийси) и углублениями на них отмечалось число покойников, которые были погребены в роще. Они наделялись целебной силой: дождевой водой из чашевидных углублений лечили глазные болезни; если потереть больное место монеткой или солью и оставить этот предмет на камне, болезнь покидала человека. Считалось также, что под ними зарыты клады. Иногда эти камни назывались мельничными или «пяточными», что напоминает нам о мельнице-чудеснице сампо, которая имела каменное основание. Предположительно, обычай делать чашевидные углубления в камнях возник в глубокой древности в неолите — с распространением земледелия в Европе.

На севере Восточной Европы чашечники называют «чертовыми камнями», хотя следы на них могут приписываться и святым, и другим сверхъестественным персонажам.

PhotoChur / Shutterstock

Самым знаменитым из потомков великана Калевы стал Калевипоэг, эстонский герой-великан. В одноименном эпосе Калевипоэг — сын громовника Укко и земной великанши Линды. Сохранились поверья о болотной траве как о волосах Калевипоэга, о чертополохе, выросшем из капель пота великана. Значит, в древние времена прибалтийские финны верили, что Калевипоэг был первым великаном, из тела которого и сотворен весь мир. Больше сохранилось преданий о том, как Калевипоэг создавал скалы, разбрасывая камни; равнины — это места, где великан скосил лес, гряды холмов — следы великанской пахоты, озера — колодцы Калевипоэга, древние городища — ложа великана, горные хребты — кости его коня. Огромные камни считаются оселками Калевипоэга.

Врагами героя были злые духи ванапаганы («старые язычники», иногда их отождествляли с христианским чертом). Они также создавали холмы, водоемы, разбрасывали камни-скалы. Ванапаганы обитали в пещерах, озерах, в преисподней. Занимались пахотой, ремеслом, например становились кузнецами или сапожниками, имели семьи, устраивали свадьбы, крестины, иногда приглашали в гости людей и одаривали их. Дары ванапаганов — горящие угли: если положить их в передник, они превратятся в золото. В эстонских сказках ванапаганы выступают в роли глупого черта: рыбак пугает великана тем, что утянет озеро неводом, и тот ради выкупа таскает золото в дырявую шляпу, которую хитрый рыбак держит над глубокой ямой. Ванапаганы строили гигантские мосты через озера и даже моря; если душа пройдет по такому мосту, то угодит к дьяволу. По народному преданию, из горсти песка, которую ванапаган, бегущий от богатыря Тылла, схватил для строительства, возник остров Харилайд на Балтийском море. Мост, конечно, он не успел достроить.

Калевипоэг. Иллюстрация Оскара Каллиса. 1914 г.

Kalevipoja laul, TKM TR12214 A 820, Tartu Kunstimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1736740

Калевипоэг (или Тылл — другой герой-великан эстонских преданий, живший на острове Сааремаа) состязается с ванапаганом в метании камней или бросает в нечисть камни, на которых остаются отпечатки его рук или ног. Это наскальные изображения, петроглифы: им приписывались магические свойства. Его необычайной силе посвящено предание о кольце девы Ильманейтси, которое та обронила в колодец. Калевипоэг спускается за кольцом, а ванапаганы скатывают в колодец жернов. Но герой возвращается с жерновом, который он принял за кольцо, на пальце. В другом предании Калевипоэг ломает в борьбе доски, отбиваясь ими от ванапаганов. Еж дает герою совет бить врагов ребром доски, за что получает от него колючую шубку. В народных сказаниях (вероятно, литературного происхождения) сохранились две версии гибели Калевипоэга: враги отрубают герою ноги, когда тот спит или пьет из реки; в другом мифе превратившийся в богатырского коня ванапаган уносит Калевипоэга в ад, где он, прикованный к вратам ада, должен сторожить ванапагана, чтобы тот не вышел из преисподней.

Предания о Тылле носят менее эпический характер: тот любил капустные щи и, благодаря великанскому росту, успевал сходить за море, чтобы достать капусту, пока жена разогревала воду. Правда, и он погиб в борьбе с врагами, а перед погребением обещал вернуться к своему острову. Народ не поверил этому чуду (хотя предания о возвращении древних героев с того света известны в эпосе — вспомним карело-финского Вяйнямёйнена).

Гигантский валун в Сааремаа, известный как «Камень из банной печки Суур Тылля»

Ingrid Pakats / Shutterstock

Время великанов прошло — на смену первобытным гигантам пришли обычные люди. Старинное самоназвание эстонцев — маарахвас, что означает «народ земли»: недаром они почитали «Мать земли».

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ