Часть 4. Саамская мифология

Загадочные жители Крайнего Севера

Сведения о саамах — лопарях — доходили до средневековой Европы в рассказах о путешествиях на Крайний Север.

Саамская семья. 1900 г.

The Library of Congress

Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Московию в начале XVI века, передавал рассказ Григория Истомы (толмача великого князя Московского), совершившего плавание по Ледовитому морю. По Печоре он добрался до Финлаппии — земли лопарей, московских данников, затем до саамов («каянов»), подвластных Швеции. Путь вел мимо мыса Святой Нос — скалы, где шумит страшный водоворот: его называли пупом моря и сравнивали с античной Харибдой, так как считалось, что он может засосать приблизившийся корабль. Корабельщик предупредил, что у следующей скалы нужно принести жертву ради попутного ветра. Христианин Истома стал попрекать его за суеверие, но когда они не смогли плыть дальше, то корабельщик тайно взобрался ночью на скалу и положил на выступающий камень (см. дальше о сейдах) овсяную муку, сдобренную маслом. Только после этого корабль смог продолжить путь, который привел к стране Дикилоппия — название воспринималось по-русски как «Дикая лопь», дикие лопари. До диких лопарей-оленеводов, у которых сорок дней не садилось солнце, добирались русские данщики за мехами, рыбой и особо ценимым в Средние века моржовым клыком — «рыбьим зубом» в русской традиции. Дикие лопари не знали ни хлеба, ни соли, не понимали чужих языков (поэтому считались немыми), но получали металл и одежду из тканей от заезжих купцов, научились у них готовить вареную пищу.

Лопари (саамы) в книге Густава-Теодора Паули «Этнографическое описание народов России». 1862 г.

Pauly Theodore, de. Description ethnographique des peuples de la Russie. Par T. de Pauly. Publie a I’occasion du jubile millenaire de I’Empire de Russie. Saint-Petersbourg, 1862

Саамов соседние финны и скандинавы считали не только умелыми охотниками, но и опасными колдунами-шаманами — к ним даже отправляли учиться колдовству. Недаром в одной из рун о Вяйнямёйнене рассказывается, как искусный «узкоглазый» (намек на монголоидность саамов) стрелок Лаппалайнен подстреливает финского героя, из-за чего тот падает в море и его относит в Похьёлу — во власть злобной хозяйки Севера. Сама мифическая страна Севера иногда отождествлялась с Лапландией, страной лапландцев, лопарей — саамов.

Лапландская женщина колдует. Гравюра из книги Олафа Магнуса «Описание северных народов». 1555 г.

Magnus, Olaus. Historia de gentibus septentrionalibus. Antuerpiae: Apud Ioannem Bellerum, 1562

Слава саамов как колдунов и предсказателей была хорошо известна на севере Европы — от Англии до Руси. Джером Горсей — представитель Московской компании, принадлежащей Англии, — писал в конце XVI века, что перед смертью сам царь Иван Васильевич Грозный велел доставить с Севера — из области между Холмогорами и Лапландией — множество кудесников и колдуний. Шестьдесят этих предсказателей содержались в Москве под стражей, и только любимец царя Богдан Бельский имел к ним доступ, чтобы узнавать у них о ворожбе и предсказаниях, которые так волновали царя.

«Полагают, что первоначально они (саамы. — Прим. авт.) названы лопью, — писал о них просвещенный англичанин Джеймс Флетчер в 1591 году, — по причине их краткой и отрывистой речи. Русские разделяют всех лопарей на два рода: одних называют лопарями мурманскими, т. е. норвежскими, потому что они держатся вероисповедания датчан, а датчан и норвежцев признают здесь за один и тот же народ. Других, не имеющих никакой веры и живущих дикарями и в язычестве, безо всякого понятия о Боге, называют дикими лопарями.

Лопарь задает направление ветра с помощью веревки. Гравюра из книги Олафа Магнуса «Описание северных народов». 1555 г.

Magnus, Olaus. Historia de gentibus septentrionalibus. Antuerpiae: Apud Ioannem Bellerum, 1562

Весь народ находится в совершенном невежестве и не употребляет даже никаких письменных знаков или букв. Но зато превосходит он все другие народы колдовством и чародейством, хотя, впрочем, рассказ (слышанный мною) об очаровании кораблей, плавающих вдоль их берегов, и способности их производить ветер попутный для своих друзей и противный для тех, кому хотят вредить, посредством узлов, навязанных на веревке (отчасти подобный рассказу об Эоловых мехах), есть не что иное, как басня, выдуманная (как кажется) ими самими для устрашения мореходцев, чтобы они не приближались к их берегам». Впрочем, ранее подобным рассказам о финнах доверяли и такие отчаянные северные мореплаватели, как викинги. Гравюры шведского ученого-гуманиста Олафа Магнуса (XVI век) передают эти опасности плавания в Средние века.

Вместе с тем саамы — соседи прибалтийских финнов и скандинавов и имеют с ними много общего в мифологии. Саамы не только сохранили богатейшую мифологическую и шаманскую традицию, но и многому научились у своих соседей — финнов, балтов и скандинавов, заимствовали от них некоторые мифы и имена мифологических персонажей.

Знаменитым собирателем саамского фольклора был русский ученый В. В. Чарнолуский (1894–1969). В его литературной обработке стали известны циклы повествований о лунной деве и витязе Найнасе, о чудесном олене Мяндаше.

Как был сотворен мир

Саамский миф о творении начинается странным образом: в начале не было ничего, кроме… головы старика. На его темени находились колодцы, но вода была недоступна, пока гром не разорвал шапку, которая покрывала голову. Тогда струи из колодцев поднялись до неба и залили весь мир. Летающая над водой утка нашла травинку среди океана. Сначала та не выдержала птицу, но потом подросла и вокруг нее поднялась земля. Птица положила на травинку пять яиц. Из них возникли растения, источники, рыбы, птицы, звери и, наконец, мужчина и женщина. У этой первой человеческой пары родились сын и дочь. Они отправились в разные стороны на поиски супругов, ведь браки между братьями и сестрами были запрещены. Но первые люди не нашли никого — они обошли всю землю и встретились вновь. От них и произошел человеческий род.

Творение мира на теле первосущества — характерный сюжет первобытной космогонии: вспомним карело-финские представления о творении на торчащем из Мирового океана колене вековечного старца Вяйнямёйнена. В большей мере саамский миф напоминает эпическую картину творения в процессе борьбы стихий в скандинавской мифологии. Там первосущество — великан Имир, из тела которого сотворен мир (его череп стал небосводом).

Другой миф, уже дуалистический, рассказывает о двух творцах мира — добром и злом. Верховный бог Юбмел советовался со злым духом Перкелем о будущем творении. Бог хотел, чтобы деревья состояли из одной сердцевины и их не надо было очищать от коры, чтобы в озерах вместо воды плескалось молоко, а на всех травах росли ягоды. Но злой дух воспротивился этому, и мир стал таким, какой он есть. Затем коварный Перкель изобрел цепи и заковал в них бога, но тот осилил своего врага и заковал его самого. Правда, Перкель вырвался из оков, и противостояние добра и зла продолжается. Под влиянием христианства у саамов возник миф о Всемирном потопе: Юбмел просто перевернул землю, которая покоилась посреди Мирового океана. Уцелели лишь брат и сестра, которые были перенесены на «Святую гору». От них произошло человечество.

Лапландские божества. Гравюра Бернхарда Пикарта. 1726 г.

Finnish Heritage Agency, историческая коллекция

Юбмел — общефинское имя небесного бога: вспомним финского и эстонского Юмалу, иногда он считается предком саамов. Перкель (как и у прибалтийских финнов) — имя, заимствованное у соседних балтов, но у них, однако, оно обозначало не черта, а громовника: таковы Перкон у латышей, Перкунас у литовцев, которые считались преследователями чертей. Такое «переворачивание» значения чужих мифологических персонажей свойственно архаичному родоплеменному обществу: чужак был потенциально враждебным, его добрые боги становились злыми для иноплеменников. Напомним, что сами саамы считались враждебными колдунами у соседних народов.

В другом саамском мифе рассказывается о борьбе, охватившей весь мир, после того как Солнце Пейве попытался посватать дочь Луны за своего сына Пейвальке. Солнце в саамской мифологии — существо мужского рода. Утром он едет по небу на медведе, в полдень — на олене-быке, вечером — на оленихе-важенке. Но войдя в свой дом, светило становится человеком.

В доме у Пейве повзрослевший сын сетует, что ему нет подходящей невесты, ведь земные девушки очень тяжелые: их не оторвать от земли. Да им и не стать невесткой Солнца: сгорят от его жара. Небесному жениху нужна невеста, которая была бы тоньше лунного луча. Пейве обращается к невесомой лунной дочери, но получает отказ: Луна предпочитает в зятья холодную Зарю, а не сына жаркого Солнца, ведь невеста сгорит в его пламени. Пейве и так был рассержен, что от него скрывают дочь Луны, поскольку по саамским обычаям новорожденного ребенка нужно обносить посолонь — по ходу солнца. Когда же он узнал, что ему предпочли бледную Зарю, то пришел в ярость. Луна напомнила гордому светилу, что у него нет силы ночью и во время долгой полярной зимы, Луна же и Заря живут в одном ночном мире. Луна даже не дала Солнцу глянуть на дочку, ведь лунные лучи исчезают при свете солнца.

Молот от шаманского бубна (фрагмент).

The National Museum of Finland, финно-угорская коллекция (по лицензии CC BY4.0)

Так Солнце с Луной поссорились. И началась борьба стихий — на стороне Солнца выступают земля и горы, домашние животные, олени, птицы, а на стороне Луны — вода, тень, духи загробного мира, сполохи (северное сияние), дикие звери. Гром гремит в небе от космической битвы. Люди в ужасе ждут конца света, не зная, кому молиться. Тут некий Старец в виде моржа опускает на землю ночь, и борьба прекращается. Образумившиеся Солнце и Луна соглашаются на союз их детей, но когда состоится небесная свадьба, не знает никто.

Рассказ о небесной свадьбе напоминает сходные мифы балтов и прибалтийско-финских народов. Но саамский миф более архаичен: в нем все сущее разделено на две противоположные, вступающие в борьбу части: солнце и луна, земля и вода, свет и тень, люди и духи мертвых, домашние (полезные) животные и дикие звери. По саамским поверьям, на время долгой полярной ночи солнце и луна опускались в море. Таким образом миф о космической битве описывает устройство Вселенной.

Прекративший космическую битву морской Старец, имя которого не называется, имел облик самого крупного животного северных морей — моржа. У саамов этот обитающий за северным морем Старец почитался хозяином рыбных богатств. Он посылает людям косяки рыбы и морских зверей — тюленей и нерпу, он выбрасывает на берег даже китов. Когда он ворочается в своей ледяной постели, льды стонут и ломаются — люди знают, что Старец жив во льдах. Возможно, он и был тем стариком, голова которого стала источником мировых вод при сотворении мира. Миф о том, что мир или земля покоится на животном, обитающем в Мировом океане, широко распространен у разных народов, в том числе финно-угорских.

Шведский ученый XVI века Олаф Магнус в своей «Истории северных народов» рассказывает о гигантском морже, который обитает посреди Ледовитого океана. Этот зверь засасывает воду, а с ней — корабли. Подобные представления о водовороте в центре океана мы уже встречали у финнов и саамов.

Миф о деве, оказавшейся на луне, известен саамам, как и другим финно-угорским народам. У саамов ему предшествует длинная история. Некий одинокий старик увидел во сне чудесный остров на озере Сейтявр (что значит «Святое»). Старик собрал пожитки и отправился его искать. Сначала чудесный остров не давался старику и уплывал от него по озеру, но наконец тот настиг его в тихой заводи и поселился там. Озеро неслучайно именовалось Святым: к северу от него высилась гора, где жили прадеды — предки саамов. На востоке у Колоколовой горы пасся солнечный олень. Там он потерял свой колоколец, и с тех пор это место стало любимым пастбищем северных оленей. Лишь на западе оказалась лесистая горка — Черная Варака, где обитала нечисть. Но там была хорошая береста, из которой можно было сделать и домашнюю утварь, и лодку.

Озеро с чудесным островом напоминает мифологическую картину мира финно-угров: на севере — гора предков, на востоке — солнечная страна, а запад (заход) связан с преисподней и нечистой силой.

Поселившись на острове, старик обнаружил возле источника чудесную деву. На левом боку у нее сияла солнечным светом одежда, правый же бок был обнажен. Дева посетовала, что старик долго искал ее — она устала и проголодалась. Удивленный саам поделился с девой своими припасами, но увидел, что она не прикасается к пище. Тут-то он смекнул, что дева эта неземного происхождения — сестра или дочь Солнца. Лишь когда он дал ей разные шкурки и кожи, чтобы она сшила себе одежду, дева превратилась в обычную саамку и наелась. Старик стал называть ее просто Акка — «женщина, старуха». Акка научила старика строить жилище — вежу — и закляла все берега озера, чтобы чужие не проникли в их обитель. Не смогла она заклясть лишь мрачное урочище — Черную Вараку.

Однажды Акка велела старику сделать люльку. Ночью же произошло чудо — вместе с молодым месяцем взошла и луна. Тогда Акка повела старика в лес. Там в лунных лучах на стволе ольхи они увидели силуэт девочки. Акка завернула ее в бобровые шкурки, и девочка стала настоящим человеческим ребенком. Лишь имя, данное ей приемными родителями, — Никийя, «не есть я», да золотой башмачок, который Акка положила девочке в колыбель, напоминали о ее чудесном происхождении. Но девочку называли и простым именем Акканийди — «дочь старухи». Остров был воистину райским: его всегда заливал солнечный или лунный свет; даже в безлунные ночи морской хозяин в образе моржа посылал Найнаса, чтобы тот освещал остров северным сиянием.

Однажды Акканийди отправилась за водой и с полными ведрами уже возвращалась домой, когда из-за камня выскочил медведь. Сначала зверь попросил напиться воды, но потом захотел большего: стал просить Акканийди выйти за него замуж, угрожая иначе ее съесть. Девочка отговаривается, что она еще маленькая, у нее на голове нет перевеське — обруча, что носят девушки на выданье. Но медведь был готов подождать. Он схватил Акканийди и утащил к себе в лес, чтобы она стала у него маленькой хозяйкой.

Хозяйство у медведя оказалось большое. В хлевах у него стояли коровы и овцы, а один амбар был весь опутан цепями. Медведь велел девочке заботиться о скотине, в амбар же не ходить. В нем томился в заточении Гром, которого зверь сумел ухватить за бороду и уволочь к себе во время битвы стихий. Каждый день медведь уходил на охоту и приносил всякого мяса, даже человечину, что особенно пугало Акканийди. Наконец она подошла к амбару, и Гром попросил ее помощи, ведь оба они были пленниками.

Акканийди подпилила цепи и освободила Грома, тот же велел ей взять мешок сена, ельник и огниво и посадил ее на плечи, сам же полетел по небу так, что все кругом загрохотало. Медведь кинулся в погоню, но Гром велел Акканийди бросить мешок с сеном. Пока зверь рвал мешок, Гром улетел, но медведь опять стал его догонять. Гром велел Акканийди бросить в преследователя горящую ветку — так возникла молния. Шерсть у медведя загорелась, и, пока он ее тушил, Гром отнес девушку назад к ее ведрам. Ведра успели окаменеть — время в ином мире течет быстро, но Акканийди осталась девочкой. Теперь уже Гром решил посвататься к ней, суля веселую жизнь на небе, но и ему отказала Акканийди. Гром обещал подождать, когда у нее вырастут косы и она станет девушкой.

Рассказ о волшебных женихах напоминает нам сказки о Морозке и Бабе-яге, от которой спасаются дети, бросая по дороге чудесные предметы. Образ медведя-жениха уже не удивляет читателей, которые не раз встречались с мотивом медвежьей свадьбы на страницах этой книги, как и не удивляет то, что медведь оказывается хозяином овец и коров: он повсюду считался «лесным хозяином» скота. А вот история о том, как медведь завладел Громом, вызывает любопытство. В мифах медведь, конечно, может забираться на небо (с утра он везет туда солнце) и иногда имеет небесное происхождение, но чаще всего он земной зверь, хтоническое животное. В древнерусской традиции медведь считался воплощением скотьего бога Волоса, а Волос был противником громовержца Перуна (как и балтский Велс, Велняс был противником Грома-Перкунаса). Возможно, саамский миф воспринял и преобразил этот мотив о вражде медведя и Грома из мифологий соседних народов, как был воспринят и переиначен образ Перкеля. Впрочем, мифы о плененном громе — виновнике наводнений — известны и на Дальнем Востоке у китайцев: его спасают из плена наивные дети хитреца, поймавшего гром.

Вместе с тем сказка о неудачной женитьбе медведя указывает на древний миф о родстве медведя и человека.

Представления об этом родстве сохранились в быличках о медведях-оборотнях. Рассказывали, что жили некогда три сестры. Они ушли от людей в лес, обернулись в медведиц и жировали там все лето. Зимой же устроились в берлоге. Тут их и обнаружил охотник. Он окружил берлогу своими знаками и позвал на помощь других охотников. Те разбудили «зверей» и убили двух медведиц. Только они освежевали их туши, как выскочила третья медведица и бросилась на распластанную шкуру сестры — лишь одна лапа не попала на шкуру. Девушка вернула человеческий облик, но одна рука у нее осталась медвежьей лапой.

У коми-зырян рассказывали о колдуне, отлучки которого заприметила его невестка. Она-то и увидела, как свекор пошел однажды в лес и там стал медведем: перекинулся через ствол березы, склонившейся к земле. Невестка последовала его примеру, да задела ногой за березу, так что одна нога у нее осталась человеческой. Эта ошибка погубила оборотней: они не смогли снова стать людьми, остались на зиму в берлоге, где и были убиты охотниками.

На другом краю финно-угорского мира, у хантов, рассказывали быличку о том, как жил одинокий старик и к нему пришел другой белобородый старец, который и предложил ему сотворить чудо. Они подошли к кривому дереву, перекинулись через него и стали медведями. На зиму сделали берлогу. Но старец-знахарь предвидел больше, чем девицы из саамской былички. Он предупредил своего собрата-оборотня, когда придут охотники. Медведи приперли рогатиной дверь берлоги, и охотники ушли ни с чем. Весной же старики снова перекинулись у кривого дерева и превратились в людей. И живут до сих пор.

Хантыйская быличка объясняет, почему старики приняли облик медведя: в берлоге легче пережить голодную зиму. Вспомним средневековые рассказы о людях Лукоморья, что засыпали на зиму.

Хантыйский амулет из медвежьего когтя.

The National Museum of Finland, финно-угорская коллекция (по лицензии CC BY4.0)

Саамский и хантыйский рассказы, в свою очередь, объясняют русскую сказку о «мороке». Некий прохожий просится ночью в избушку переночевать. Хозяин впускает гостя, но требует, чтобы тот всю ночь рассказывал ему сказки. Гость-«морока» заговаривает хозяина настолько, что внушает ему, будто и рассказчик, и слушатель превратились в медведей. Они убегают в лес, охотятся, а на зиму роют берлогу. «Морока» объясняет хозяину, как себя вести, если нагрянут охотники. И охотники появляются и убивают «мороку», а околдованный хозяин бросается на шкуру убитого гостя, чтобы перекувырнуться на ней и стать человеком. Он падает с полатей и приходит в себя.

Однажды страшная жара спустилась на землю, а в дымовое отверстие вежи попал солнечный луч. Акка радостно распахнула дверь, и в вежу вошел Пейвальке — сын Солнца. В руках он держал золотой башмачок — точно такой же, что положила Акка в колыбель дочери. Но башмачок был еще велик Акканийди, и Пейвальке вернулся на небо — ждать, когда невеста подрастет.

Когда Акканийди подросла и получила перевеське девушки, то стала проситься с чудесного острова на землю, к людям. Тогда свежий ветер отнес остров на север, туда, где те и жили. Страшный голод разразился в то время на земле, и люди чуть было не съели девушку. Тут и пригодилось ей имя Никийя — как только она произносила его, то становилась невидимой. Наконец в ледяной горе с Севера приплыл кит, и люди наелись его мяса. Тогда женихи стали соперничать из-за чудесной невесты, но и тут она произносила свое волшебное имя и исчезала. Отец же ее поведал всем о том, что мать Акканийди — сестра Солнца, и люди понесли дары прекрасной гостье. Тогда охота стала удачной, а женщины, приносившие свое рукоделье Акканийди, получали прекрасное шитье, стоило только девушке прикоснуться к их изделиям. Затем начала приходить и мать и требовать все новых и новых приношений. Тут-то люди возмутились и вспомнили старых богов, при которых не было поборов. Злобные старухи отправились к Черной Вараке и стали призывать старых богов. Делать нечего — старик опять вернулся со своими домочадцами на остров Девы и поплыл дальше, в сторону Черной Вараки.

Однажды старик собрался на Черную Вараку за берестой, но Акка, которая была вещей — нойтой, — отговаривала его, предупреждала мужа, чтобы тот не нарушал запрета, не работал при свете луны. Старик не послушал жены и ночью при луне решил содрать бересту. Тут к нему и пристала оадзь — мерзкая лягушка (или паук) прицепилась к его загривку, а ее дети — к ногам. Злобная тварь угрожала старику, что изранит его ножницами (колдовской инструмент) и высосет из него кровь, если он не возьмет ее в жены, а прежнюю жену не прогонит. Пришлось старику взять эту нечисть домой.

Лягушка — существо, связанное с иным миром, преисподней: она и ее порождения боятся солнечного света. Для них пришлось делать новую вежу, чтобы в ней не было ни щелки; в этом жилище не разводили огня. Старик продолжал рыбачить, но оадзь ездила с ним на рыбалку только ночью. Днем она забиралась в свою вежу под мокрые сети и заманивала к себе старика. От ее ласк тот совсем облысел, оадзь же вслух мечтала, как она сожрет старика и даст полакомиться им своим деткам (вспомним миф о злобной карельской Сюэятар). Ее сынки разглядели Акканийди, когда та приходила их кормить, и, конечно, захотели получить девушку в жены. Но отпрыски лягушки не могли справиться с лунной девой.

Тем временем сети, которыми накрывалась нечисть в своей веже, сгнили, и все меньше рыбы добывал старик своей единственной оставшейся сетью. Но всю еду пожирало семейство оадзи. Наконец нечисть сожрала самого ослабленного старика и добралась до Акки. Старуха успела перед смертью научить дочь, чтобы она собрала все ее кости, и дала дочке сонные палочки.

Расправившись с хозяевами, оадзь отправилась рыбачить, оставив одного из сыновей следить за Акканийди. Та предложила сторожу поискать у него в голове, сама же закрыла ему глаза сонными палочками, из-за чего тот уснул крепким сном.

Тут Акканийди отправилась на горку и зарыла кости матери в земле. Из земли поднялся чудесный костяной дом. В доме лежало золотое шитье, а по столу струился мед (вспомним волшебный дом Осмо в карело-финском фольклоре). С лучами солнца в гости к Акканийди явился Пейвальке, и та принялась шить ему пояс и пить с ним мед.

Настало время, когда должна была вернуться оадзь. Акканийди попрощалась с Пейвальке, топнула ножкой — и чудесный дом исчез. То же повторилось на следующий день, когда сторожить девушку остался другой сын оадзи, но на третий день за ней следила дочь злобной лягушки, а у нее было три глаза. Оадзь раскрыла тайну Акканийди, и та бросилась к своему чудесному дому, но уже стемнело, и Пейвальке был далеко на небе. Напрасно девушка крикнула свое заветное имя и исчезла: ведьма-лягушка растянула тюленьи шкуры и поймала в них Акканийди. Оадзь зашила несчастную девушку в шкуру и бросила в воду.

Трехглазка — демоническое существо, известное европейским волшебным сказкам. Братья Гримм записали немецкую сказку, где у старухи было три дочери (Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка) — две демонические сестры обижали и не кормили нормальную. Сестры должны были пасти чудесную козу, Двуглазка вызнала заговор, и коза приносила ей стол, полный яств. Подсмотревшая за ней Трехглазка чуть не погубила сестру, но, как и полагается в сказке, волшебный рыцарь спас Двуглазку и сделал ее своей избранницей.

В саамской традиции спасителем Акканийди стал витязь Найнас.

Волны вынесли деву на берег моря. Та поднялась на гору и попала в пустую избу, залитую кровью. Девушка начала отмывать кровь, устала и решила вздремнуть. Чтобы не попасть в чужие руки, она превратилась в веретено (волшебный предмет у финно-угорских и других народов). Вскоре послышались шаги, и тени богатырей появились в доме. Они почувствовали запах живого человека и поняли, что в доме была женщина, но не смогли найти ее.

Витязи принялись за еду, а потом за удалую потеху: стали биться мечами так, что кровь залила всю избу. Чем больше распалялись молодцы, тем ярче становилась кровь. Наконец боевая игра прекратилась, и бойцы тенями вышли из избы. Остался лишь их предводитель — Найнас. Он принялся искать невидимую гостью, и та все же смилостивилась: в лучах утренней зари приняла свой облик. Найнас стал мужем лунной девы.

Невидимая дружина Найнаса — сполохи, в которые превращались погибшие насильственной смертью. Когда сполохи бьются в своей избе, по небу разливается кровь — северное сияние. Герберштейн, посетивший Московию в начале XVI века, рассказывал о чудесных явлениях, видимых на далеком севере Скандинавии. Этот миф известен многим финно-угорским народам. Сходный миф о небесной битве существовал у древних скандинавов: в небесном чертоге Одина — Вальхалле — собирались павшие в битвах герои, пировали и сражались, каждый день воскресая для новой битвы.

Но Акканийди не могла жить в чертоге мертвых героев. Найнас отправил девушку к своей матери, дав ей клубок из нитей, который указывал дорогу: нужно было только не оглядываться и не отвечать на зов, кто бы тебя ни звал. Таков необходимый запрет для каждого (начиная с греческих Орфея и Эвридики), кто собирается покинуть царство мертвых. Акканийди миновала все соблазны, прошла через радугу, достигла реки и попросила у матери Найнаса лодку, которую делал он сам и поранился (вспомним Вяйнямёйнена, получившего рану, когда он создавал первую лодку). Мать поняла, что девушку прислал сам Найнас.

Мать приготовила им постель в амбаре, и Найнас стал навещать жену по ночам. При свете солнца Найнас появляться не мог, потому что днем его не видела даже собственная мать. Хитростью женщины решили задержать его: соткали звездный пояс и повесили под потолком, чтобы Найнас не отличил дня от ночи. Когда солнце уже ярко грело и Акканийди вышла по воду, Найнас пробудился и в ужасе бросился от света. За ним бросилась и жена Акканийди, чтобы заслонить его от солнца, но было поздно: Найнас растаял в его лучах. Сама же Акканийди нарушила запрет: впопыхах появилась при солнечном свете простоволосой. Солнце схватил былую невесту своего сына и забросил ее на луну. С тех пор в лунных пятнах различают силуэт девы с коромыслом, идущей по воду.

Рассказы о лунных пятнах, которыми стала девушка с коромыслом, идущая на свидание, характерны для славянского фольклора.

Рождение человека

Сразу несколько саамских божеств должны были потрудиться над тем, чтобы человек появился в мире. По одному из мифов скандинавских саамов, небесный бог-отец Радиен-атче перепоручает творение своему сыну, Радиен-киедде, а тот, в свою очередь, призывает на помощь богиню земли Маддер-акку, супругу небесного бога Мадер-атче (предполагается, что эта триада богов сформировалась уже под христианским влиянием). Радиен-киедде творит душу человека и передает ее Мадер-атче. Тот вкладывает душу к себе в живот и, обойдя вокруг солнца, относит ее Маддер-акке. Богиня земли наделяет душу телом. Если рождается мальчик, он препоручается Укс-акке — дочери Маддер-акки, если девочка — Сар-акке, другой дочери. Сар-акка покровительствует плодородию: родам у людей, животных, росту растений. Укс-акка и третья дочь Маддер-акки — Юкс-акка — оберегают детей и жилища людей. Юкс-акка — «Лук-женщина», изображается с луком и может переменить пол ребенка, сделав его мальчиком-охотником. Укс-акка обитает под порогом: она заботится о том, чтобы при первом шаге ребенок не споткнулся. Именно поэтому человек именуется в саамском фольклоре «небесным».

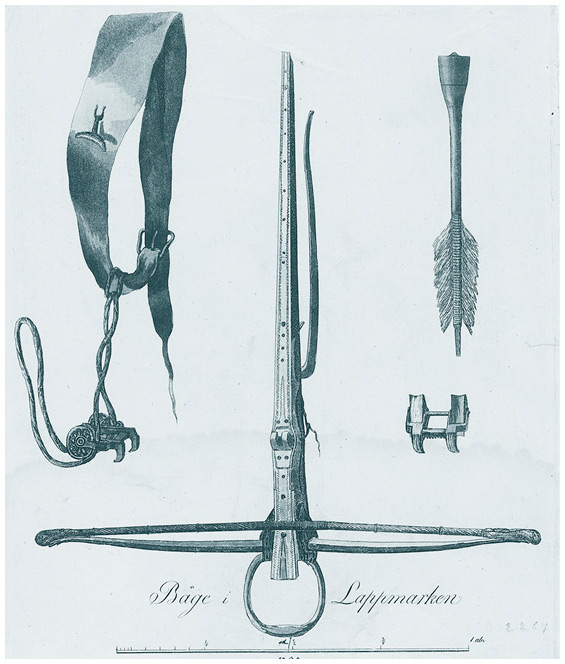

Саамский самострел. Гравюра Карла Густава Гиллберга. 1800 г.

Finnish Heritage Agency (по лицензии CC BY4.0)

Три дочери матери-земли напоминают о тех же трех греческих мойрах и трех скандинавских норнах, предопределяющих судьбы людей. Три девы судьбы (феи) известны прибалтийско-финскому и всему европейскому фольклору.

Громовник Айеке — небесный лучник

Айеке — в саамской мифологии бог грома. Сами его многочисленные имена напоминают рокотание грома: Горагаллес, Гарангаллес (у западных саамов), Гороюрий, Тиермес, Торатурос, Подне («божественный гром»).

Образ Айеке и прочих ипостасей грома сложился под влиянием представлений об эстонском громовнике Эйке и мифов о скандинавском громовержце Торе. Как и Тор, Горагаллес одновременно был покровителем плодородия и давал победу в битвах. В голубой одежде он ездил по облакам и, когда сердился или преследовал троллей, громом и молнией раскалывал скалы. Чтобы усмирить ярость громовника, ему приносили в жертву оленя-самца, а также молот, смоченный жертвенной кровью. Деревянные идолы саамского громовника Горагаллеса, по свидетельству немецкого ученого XVII века Иоганна Шеффера, изображались с молотом в руках, а в голове торчал гвоздь, забитый осколком кремня.

Этот обычай саамов может объяснить загадочный мифологический мотив, известный из «Старшей Эдды», собрания скандинавских мифологических песен. Имя Горагаллес (Хорагаллес) напоминает скандинавское прозвание громовника Тор-карл («муж-Тор»). Скандинавский громовник выехал на битву с великаном Хрунгниром, вооруженным гигантским точильным камнем. Тор издали метнул в противника свой молот Мьёльнир, великан же бросил навстречу свое точило. Молот расколол каменный оселок, и части его попадали на землю — из них получились скалы. Но один кусок вонзился Тору в голову, так что бог рухнул на землю. Молот же раскрошил череп Хрунгниру. Тор вернулся в свой чертог Трудвангар, но обломок точила все еще торчал в его голове. Пришлось вызвать вёльву — провидицу — по имени Гроа, жену некоего Аурвандиля. Гроа стала говорить заклинания, чтобы вытащить точило из мощного черепа громовержца. Точило уже стало качаться, и обрадованный Тор решил отплатить вещунье, сообщив ей хорошую новость, ведь Аурвандиль был с ним в Стране великанов и должен вот-вот вернуться. Гроа настолько обрадовалась, что забыла все заклинания. Точило же так и торчит в голове у громовника. Именно поэтому существует примета: нельзя бросать оселок поперек пола — точило начинает шевелиться в голове Тора, причиняя ему беспокойство. Саамский обычай забивать гвоздь или кремень в голову деревянного идола имеет многочисленные параллели во многих архаичных религиях. Гвоздь забивали богу на память, чтобы он не забыл о просьбах его почитателей, или в наказание — если бог не ответил должным образом на мольбы. Вероятно, та же участь постигала и идол Тора в святилищах древних скандинавов.

Кремень — характерный атрибут громовника, ведь он высекает огонь — молнии. По некоторым мифам, злой Перкель насильно овладел матерью громовника, поэтому он преследует злых духов, бросая в них молнии-стрелы. Гром происходит оттого, что Айеке ходит по тучам. Радуга — лук Айеке (Айеке-Донга). Иногда Айеке приписывалась власть над морем, водами, ветрами, над жизнью людей. С образом громовержца связан и саамский бог охоты Арома-Телле: он преследует по небу оленя с золотыми рогами, мечет в него молнии. Громовник считался и покровителем оленей — ему приносили в жертву этих животных.

Имя громовника у восточных саамов (лопарей) — Тиермес — напоминает имя небесного бога обских угров — Торум. Может быть, это имя восходит к божеству, которому поклонялись еще общие предки саамов и угров в эпоху прауральской общности.

Саамские боги и три яруса вселенной

Разные группы саамов поклонялись божествам, носившим разные имена. Боги верхнего, небесного мира покровительствовали людям. Солнце Пейве давал благополучие и хорошую погоду. В его честь устраивали пир в середине зимы, приносили в жертву белых животных. Веральден-ольмай (Веральден-радиэн) — «Муж (господин) мира, вселенной» — воплощал мировой столп, поддерживающий небосвод и достигающий Полярной звезды: недаром над его алтарем обычно высилось дерево или воздвигали столб; он считался и покровителем оленей. Его имя свидетельствует о скандинавском заимствовании: скандинавский бог мира и плодородия Фрейр именовался Веральдар-год, «бог мира». Саамам финской Лапландии известен был и верховный бог-громовник Укко.

Богом ветра у восточных саамов считался Биегг-ольмай («Ветер-мужчина»), у западных — Ильмарис или Ильмаратче, чей образ восходил к общефинскому божеству воздуха (вспомним Ильмаринена). Снежной лопатой бог ветра создает непогоду и пургу. Рассказывают, что некогда эта лопата была такой большой, что из-за постоянных метелей жить на земле было нельзя. Но, к счастью, она сломалась, и половиной своей лопаты бог ветра не может покрыть снегами всю землю.

У саамов Терского берега Белого моря главным богом считался Каврай, покровитель шаманов-заклинателей, способных проникать на все ярусы вселенной. Его брат Рухтнас почитался как бог-воитель, защитник саамов: он был заступником за саамов и перед Кавраем. Их сестра и жена Рухтнаса — Разиайке («Трава-женщина»), богиня среднего мира, покровительница оленей, травы и пастбищ. Ее атрибут — золотое веретено: когда она раскручивает его в сторону юга, оленьи стада идут к северу, когда на север — олени возвращаются на юг. Под покровительством Разиайке олени так размножились, что съели всю траву и стали погибать от голода. Тогда бог Каврай создал волков, чтобы те очистили землю от падали и сократили число оленей; человеку же дал собаку, чтобы та охраняла стада.

Известна была также небесная Рана-нейдда (Рана-дева), покровительница первой травы, появляющейся на возвышенностях весной. Ее молили о том, чтобы олени вовремя получали траву, а на алтарь-сейд клали пряслице и веретено — символы богини судьбы. Финские саамы почитали Равдну, богиню земли, которой приносили в жертву оленей (ее сравнивают с Рауни, женой Укко).

Покровителем охотников был Лиейб-ольмай, «Ольховый человек», хозяин леса, который наделялся обликом медведя. Ольха почиталась многими финно-угорскими народами как священное дерево, похожее на человека, ведь под корой она была красная, как кровь. От него зависело плодородие земли, количество рыбы и оленей; у его жертвенника оставляли рога и кости оленей, обрызганные жертвенной кровью, и устанавливали деревянный фаллический символ. Хозяйкой оленей считалась Луот-хозик, богиня, которая ходит на двух ногах и имеет человеческое лицо, но вся покрыта оленьей шерстью. Она заботилась об оленьих пастбищах, поросших мхом, и оберегала оленей от диких зверей. Но охотникам она покровительствовала и посылала к ним оленей. У Луот-хозик есть муж — Поз-хозик.

Луот-хозик, как и олень-первопредок саамов Мяндаш, напоминает мотив человека-лося на древних бляхах, выполненных в пермском зверином стиле.

От Аккрувы — богини с рыбьим хвостом — или Инару, хозяина рыб, который сам имел облик огромной рыбы, зависела удача в рыбной ловле. Как и прочие водяные девы (русалки в европейской традиции), Аккрува любит расчесывать свои длинные волосы. Когда она уходит с подвластной ей рыбой в реки, начинается удачный лов. У перелетных птиц также была своя хозяйка — Барбмо-акка.

Нижний мир в саамской мифологии тоже имел три яруса. В рай — Сайваймо, страну изобилия, расположенную на чудесной горе, попадали шаманы, воины, погибшие в бою (вспомним скандинавскую Вальхаллу), и матери, умершие при родах. Большая часть умерших попадала в преисподнюю — Ябмеаймо («Дом мертвых»), где правила Ябме-акка, «Женщина мертвых». Рота или Рута повелевал той частью преисподней, куда попадали умершие от болезней, — это бог болезней (возможно, он сам был воплощением чумы) и смерти. Его представляли в виде всадника в синих одеждах, и в жертву во время эпидемий ему приносили лошадей (их зарывали в землю), его собаками были волки (он напоминает обско-угорского Куль-отыра и других хозяев преисподней).

Временем суток также управляли боги неба и преисподней. Небесный бог Радиен-атче воплощал день — от него зависел рассвет, а наступление вечерних сумерек саамы связывали с властью бога нижнего мира Рота.

Многочисленные духи населяли землю, воду и преисподнюю. Владельцами диких оленьих стад считались духи-гофитерраки. Гномы чакли обитали в горах, под землей и камнями. Они были добродушными, но озорными созданиями; животы их были наполнены серебром (гномы повсюду считались хозяевами подземных богатств). Хозяевами озер считались чадзйелле, леса — варйелле, домовые именовались кьёдиелле.

Злые духи воплощали болезни — пианес-ольмак («черные муки»), обитавшие в преисподней. Известен был и дуннер-мунас — женский дух, который доил (отбирал молоко) олених-важенок, отчего те заболевали.

Похищение Разиайке

Каврай, Рухтнас и Разиайке пасли оленей на плодородных пастбищах. Рядом же обитал чужак — Тала. Сам он был богат — держал в своем доме не только оленей, но и коров и овец, однако при этом был жаден и похищал оленей из стойбищ Рухтнаса. Он захватывал и детей саамов и держал их в неволе пастухами. Покровители саамов не могли справиться с Талой: они не знали, где спрятана его душа.

Однажды Рухтнас с братьями поднялся на небо, наказав Разиайке не петь ее песен. Но без пения богини не плодились олени и не росла трава. Именно поэтому Разиайке запела в своей веже, и Тала услышал ее песню. Тут-то он схватил Разиайке и принес в свой дом. Хотел он жениться на Разиайке, да та задала ему трудную задачу: сломать железную паньгу, которой вожжи пристегивались к оленьей уздечке. Похититель силился сломать или разгрызть железо, но только обессилел от этих попыток.

Хитрая Разиайке между тем выведала, где спрятана душа Талы: она была за тремя озерами, которые надо пересечь на чудесных лодках при помощи мышей-гребцов — хтонических тварей. Душа была заключена в яйце, яйцо — внутри орла, орел жил в серебряном амбаре на верхушке сосны. Пленница попросилась у Талы пойти по ягоды. Похититель привязал ее вожжами к дому, навесив на них колокольцы, но Разиайке перевесила их на скалы, сама же поспешила за душой Талы. Она вернулась в дом похитителя и бросила яйцо в кипящий котел. Тогда Тала в мучениях испустил дух так, что крыша его дома опала, а очаг погас. Тут вернулся Рухтнас и изгнал всех чужаков-талов за море.

Сказка о похищении Разиайке напоминает одновременно мифы о похищении богинь плодородия божеством преисподней и сказку о Кощеевой смерти, спрятанной в яйце.

Духи и оборотни

Живым угрожали духи мертвых, особенно те, которые были колдунами или шаманами-нойдами при жизни. Рассказывают о том, как в избе жили старик со старухой, у них было три дочери и сыновья. Старик умер и забрал с собой старуху: он был колдун (еретник — это русское название колдунов-«еретиков» заимствовали саамы и коми), хотел забрать с собой и дочерей, да у тех не вышел жизненный срок — еще все зубы были целы. Зубы — признак молодости и хорошего здоровья: в поверьях коми-зырян колдун, потерявший зуб, лишался своей силы.

Как-то осталась дочь дома одна и заплакала от тоски. Тосковать же, особенно по мертвым, опасно. Слышит девица, что ночью кто-то идет, ступая одной ногой. Глупая дочь обрадовалась какому ни есть гостю, а тот потребовал угощения. Сожрав все, пришелец набросился на саму хозяйку и съел ее, оставив лишь ножки. То же случилось и со второй дочерью. Третья дочь, оставшись одна, повела себя разумно: спустила собаку и наготовила кипятку и камней. Вампир-равк явился и к ней, но собака не пустила его к воротам. Тогда он принялся грызть стену, а дочь стала лить на него кипяток и бросать камни. Выходца из могилы и это не смогло остановить, так силен был его голод. Равк почти пролез в избу, да тут рассвело, и мертвец окостенел в своем лазе. Сбежавшиеся соседи вбили ему спицу меж лопаток, а потом сожгли, чтобы он не возвращался больше в мир живых.

Одноногое существо — характерный обитатель преисподней, края ойкумены (вспомним рассказы об одноногих людях, живущих на краю света) или леса (таков леший палесмурт — «полчеловека» — в удмуртской мифологии).

К существам иного мира относились и гномы — чакли. Они жили в недрах земли такой же жизнью, как саамы, — только ростом были гораздо меньше. Рассказывают, что один бездетный старик увидел в отверстии под старой елью погост чаклей и подсмотрел, как их дети выбрались ночью на землю поиграть. На следующий день он снова отправился в лес, подстерег одного из них и принес домой к старухе как приемного сына из подземелья. Мальчуган был веселым, но постоянно подсмеивался над стариками и повторял за ними все, что они говорили. У названого отца он научился работать, но старухе только портил дело: она чинила сети, а чакля их рвал, да еще смеялся при этом. Старуха стала допекать старика, чтобы он увел чаклю назад в лес, но тот дорожил своим приемным сыном. Правда, когда чакля повзрослел (но так и не вырос), он сам стал тосковать по своей земле и однажды ушел из дому.

На пути он повстречал незнакомый народ. То была чудь: так русские называли эстонцев и финнов, живших на севере Восточной Европы, и саамы переняли у них это имя. Чудь хотела завоевать саамскую землю. Ее воины схватили чаклю и спросили: «Как твое имя?» — «Как твое имя?» — ответил вопросом чакля и засмеялся. На все расспросы он отвечал теми же вопросами. Тут чудские воины разъярились и чаклю бросили в воду. Тогда все увидели, что в воду полетел не гном, а воин-чудин. Военачальник ударил чаклю мечом — и от удара полегло три чудских воина. Начальник понял, что с чаклей не справиться, и велел ему вести чудь в саамскую землю. Чакля же завел чудь к порогам, на которых загубил все лодки. Чакля вернулся к старикам, а чудь пропала.

Лесные духи могли помочь человеку, если тот оказывал им услугу. Рассказывают, что один парень пошел в лес по дрова и только хотел срубить сухую сосну, как та взмолилась, чтобы он не рубил ей ноги. Тот срубил дерево под корень, а сосна продолжала просить, чтобы он осторожно рубил ей вершину — не срубил бы голову. Лесоруб и тут справился с задачей, и из дерева вышел человек, оказавшийся варйелле — лешим: его заколдовали так, что он не мог выйти из дерева.

В благодарность леший обещал парню золото и принес целый мешок — у лесоруба не хватило силы его поднять. Тогда леший просто забросил мешок к веже парня, и родители удачливого дровосека зажили припеваючи. Своему же названому брату леший дал шапку-невидимку и свистульку, чтобы тот мог позвать его на выручку.

Помощь лесного побратима скоро понадобилась, потому что парня забрали на войну. Тот взял шапку-невидимку, свистнул в свистульку, и чудесный помощник вызвался воевать вместо него. Парень же оказался далеко на лесном озере, у родителей лешего. Правда, старик-леший переживал за сына и однажды дал выпить сыновнему побратиму чудесного зелья, чтобы узнать, что происходит у варйелле. Тут гость леших почернел, а глаз у него вытек. И понял старик, что и лешему на войне приходится худо. Взял он у сыновнего побратима глаз и отправил своему сыну. Стало у побратимов два глаза на двоих.

Война закончилась, и леший вернулся домой. Предложил он побратиму жениться, ведь в селении его ждала просватанная невеста. Девушка боялась идти замуж за одноглазого и почерневшего односельчанина, но он был богат, и отказываться от данного слова нельзя. Свадьба вышла странной: ее устроили в лесу у лешего и собралась на нее всякая нечисть. Несчастной невесте оставалось только кормить связавшегося с нечистью жениха.

Нечистое богатство не приносит счастья. Лишившийся глаза дровосек сам стал сродни нечистой силе.

Однажды два саама охотились в лесах и горах, но никак не могли добыть зверя. На охоте их застал рассвет, и они увидели чудо: над горизонтом взошло два солнца. Саамы тут же загадали желания: один попросил у солнца два века жизни, другой же обратился со странной мольбой. Он просил солнце родить девушку, в утробу которой вошел бы сам охотник. Товарищи вбили оселки в деревья, чтобы они напоминали об их судьбе (вспомним Лемминкяйнена, оставившего гребень в доме, чтобы по нему мать узнавала о судьбе сына).

Второй охотник был знахарем — нойдой. Его товарищ ушел проживать свои две жизни, знахарь же ушел в воду и стал там щукой. Два века плавал он огромной щукой в водах, зарос тиной, пока не явилась наконец девица, которую он просил у солнца. Отец девушки и выловил огромную щуку. Стали ее варить в котле, щука же высунула из котла свой хвост, куда загнала свою душу. Девица не утерпела и съела щучий хвост. Так нойда оказался в утробе девы.

Знахарь родился вновь молодцем, наделенным чудесным знанием о жизни всей вселенной. Он вспомнил о своем товарище и отыскал его — дряхлого, ничего не помнящего старца. Оборотню-щуке осталось лишь похоронить его, сам же он счастливо зажил с девой, которую выпросил у солнца.

Щука считалась волшебным животным у финно-угорских народов. Вяйнямёйнен не только сделал кантеле из ее костей, но и сам превратился в щуку, чтобы добыть чудесную невесту (правда, не преуспел в этом, в отличие от саамского оборотня). Финно-угорские водяные и даже божества принимают облик щуки, а в верованиях коми-зырян череп щуки приносил удачу в рыбной ловле. По «щучьему веленью» творились чудеса и в русской сказке.

Заклинатели-шаманы — нойды — наделялись способностью проникать во все миры саамской вселенной, договариваться с небесными покровителями людей и спасать от злых духов преисподней. Самих шаманов избирали являвшиеся в видениях духи — тонто. Распевая заклинания, шаманы неистово били колотушками из оленьего рога в свои бубны, на которых изображались все ярусы вселенной и все саамские божества, животные — помощники шаманов, а в центре был сам Пейве, иногда с оленем (ведь он везет солнце по дневному небосводу) или с человеком.

Шаманам все подпевали — этот шум приводил в экстаз шамана и пугал волшебную змею Сайва-Гуэлле, которая сажала шамана на спину и переносила в преисподнюю. Враждебные духи преисподней преследовали шамана, и он мог навсегда остаться в загробном мире. Его помощниками были змея и другие животные сайво, представлявшие все стихии мироздания и переносившие туда нойд: птицы (ласточки, воробьи, куропатки, орлы, лебеди, вороны), рыбы и, конечно, олени. Если враждебный шаман насылал порчу на саама, его лекарь отправлял своего чудесного оленя на битву с вражеским. И если олень лекаря был сильнее, то больной выздоравливал. Порчу насылали и при помощи птиц, приносивших нойдам вредоносных насекомых: их собирали в специальные короба и выпускали на людей, которых хотели испортить (сходные представления о шеве — порче в облике гадов, хранившихся в коробах, известны коми). По саамским поверьям, нойды могли брать взаймы друг у друга вредоносных тварей, но всегда честно возвращали долг.

Строение мира на шаманском бубне.

Гравюры из книги: Schefferus, Johannes. Argentoratensis Lapponia. 167

О могуществе древних шаманов рассказывали специальные легенды. Еще до христианской поры жили на Кольском полуострове три брата-силача нойды. У них было мало оленей и земли, и решили они отправиться в Норвегию, чтобы там добыть — отрезать — себе приморской земли. Мать долго ждала детей, наконец ей послышался страшный шум, и она радостно побежала встречать сыновей с приветственными криками. Тут-то она и нарушила запрет: соблюдать полное молчание, когда творится колдовство. Сама женщина окаменела, окаменел и ее погост. Олени с нойдами утонули, а оторванная ими земля превратилась в Айновы острова.

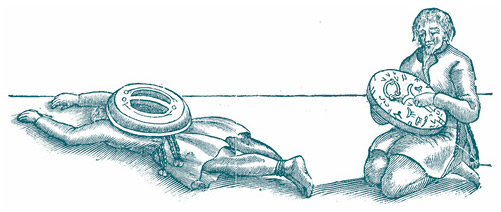

Во время путешествия шамана на тот свет его тело лежало в оцепенении, пока другой шаман — его помощник, уже вернувшийся из иного мира, не будил его.

Возвращение шамана из иного мира. Гравюра из книги Иоганна Шеффера «Лаппония». 1673 г.

Гравюры из книги: Schefferus, Johannes. Argentoratensis Lapponia. 1673

Рисунки на бубне использовались при шаманских гаданиях подобно столику с движущимся блюдцем во время сеанса спиритизма. В центр, на изображение солнца, помещалось кольцо, а шаман, ударяя своей колотушкой по бубну, следил, как оно будет двигаться. Если посолонь, то это считалось хорошим предзнаменованием. Так же выбиралась и жертва, которую нужно было принести богам или духам: движущееся кольцо указывало на одно из животных, изображенных на бубне. Если жертва не помогала, шаману самому приходилось отправляться в преисподнюю — Ябмеаймо, где он должен был заклясть подземных духов не призывать в преисподнюю больного. У кольских шаманов вместо бубна использовался пояс, к которому прикреплялись кольца.

После смерти нойды становились опасными мертвецами, так как не теряли способности посещать иные миры. Теперь для них иным миром был мир живых, и нойды могли похитить живого и увести на тот свет. Рассказ о таком вампире — равке — уже приведен выше. О другом нойде было известно, что он погубил своей порчей много людей. После смерти его стали бояться еще больше, чем при жизни: никто не решался его похоронить, даже сыновья. Наконец за особую плату другой нойда согласился отвезти покойника на кладбище в лес. Он выехал на оленьей упряжке под вечер, чтобы к утру успеть совершить обряд, но в полночь олени остановились: мертвец сидел в санях. Тут возница-нойда выхватил нож и пригрозил покойнику, что если он не ляжет, как положено мертвецу, то он второй раз убьет его ножом. Здесь шаман совершил страшную ошибку: мертвецу нужно было пригрозить деревянной дубиной, но ни в коем случае не железом — хоть покойник и послушался шамана и лег, но зубы у него стали железными. Нойда понял, что в другой раз ему не спастись от железных зубов, и, бросив упряжь, полез на ель. Мертвец кинулся за ним, но не мог карабкаться по дереву, ведь руки у него были сложены крест-накрест, по христианскому обычаю. Зато он начал грызть ель железными зубами (как оголодавший вампир-равк). Шаман на вершине принялся кукарекать, чтобы испугать мертвеца. Так он продержался до зари, и мертвец вернулся в свой гроб. Наконец могильщик смог закопать его, но положил гроб набок, чтобы мертвец не встал опять. Еще несколько лет люди, проходившие мимо могилы, слышали, как оттуда раздается вой…

Шаманские и другие обряды проводились возле сейдов — культовых камней и скал, воплощений мирового столпа, мировой горы, соединяющей небо и землю.

Археолог Б. А. Рыбаков сравнивал сейд с волшебной мельницей сампо в карело-финской мифологии, которая сама ассоциируется с мировой осью и иногда локализуется в преисподней под горой.

Maximillian cabinet / Shutterstock

Иногда сейды напоминали фигуру животного или человека, и саамы верили, что здесь окаменели шаманы-нойды или древние предки. Там просили о покровительстве оленьим стадам, шаманскими песнопениями отгоняли волков.

Считалось, что в камнях обитают духи, которые живут так же, как и люди: имеют оленьи стада, собак, охотятся, женятся, но при этом обладают сверхъестественными способностями: умеют летать с места на место и превращаться в животных. Как и всякие духи, они могут вредить человеку и помогать ему в промыслах. Общались с духами только шаманы. Простые люди поклонялись священным камням, оставляя возле них мелкие приношения и оленьи рога.

Согласно легенде, водяным сейдам, хозяевам рыбы, некогда следовало приносить в жертву людей (водяные у всех народов жаждут человеческих жертвоприношений). Хитрый саам однажды кинул в пасти сейдов не людей, а двух черных собак и кошку. Конечно, духи распознали обман и пришли в дом к хитрецу требовать настоящих жертв. Но когда они раскрыли рты, саам залил их кипятком. Духи рассвирепели, на море поднялась буря, но человеческие жертвоприношения после этого прекратились.

Определенные звери не только были помощниками шаманов, но и считались священными. Как и большинство народов Севера, саамы почитали медведя. Саамы, которым стали известны христианские легенды, рассказывали: когда Бог ходил по земле, олень и волк отказались перенести его через болото, и Богу послужил медведь. Но, как и всякий дикий зверь, медведь считался опасным чудовищем (в сказках он иногда ассоциируется с чужаком Талой — Сталло и напоминает сказочного глупого черта) — вспомним, как он похитил Гром и лунную деву. Но главным почитаемым животным у саамов был олень.

Для народов, живущих охотой, характерны тотемические мифы о браках с животными. Женихами, искавшими невест среди людей, были не только медведи. В сказке саамов Кольского полуострова говорится о старике и старухе, у которых были три дочери. Однажды они услышали воронье карканье у вежи, открыли дверь, и ворон, обернувшись человеком, сосватал у них одну дочь. Следующим женихом оказался тюлень. Последним взял в жены их дочь северный олень — Мяндаш. Через некоторое время старики пошли проведать дочерей. У вороньей жены был выклеван глаз, а у супруги тюленя отгрызена рука. Благополучно оказалось лишь в веже у оленя: тот всегда приносил с охоты свежего мяса, а войдя в вежу, становился человеком. Старики остались жить у Мяндаша, но однажды жадная старуха возмутилась обычаям, которым следовала ее дочь: та каждую ночь выбрасывала оленьи шкуры, куда мочились маленькие дети Мяндаша. Дочь послушала мать и повесила сушить шкуру. Вернувшийся Мяндаш учуял запах человеческой мочи и не смог обернуться человеком. Так он и ушел в тундру, а за ним — его дети. Даже грудной ребенок стал олененком-сосунком. Мать пыталась вернуть хотя бы младшего, но тому дикое раздолье оказалось милее человеческого жилья. Тогда мать закляла его: пусть стережется дурного человека, к хорошему же охотнику пусть выходит сам, чтобы стать ему пищей.

Жена Мяндаша вновь вышла замуж — за обыкновенного человека. Тот не был удачлив в охоте, и жена в своей песне сетовала на голодную долю. Однажды во сне ей привиделся Мяндаш: он пожалел жену и обещал, что в «святом месте» — у сейда — новый муж сможет подстрелить оленя. Пусть только не выносит на улицу его шкуру — постель. С тех пор охотничья удача не оставляла людей. Лишь однажды хозяйка вновь вынесла шкуру просушиться — и она исчезла.

Сказка-миф о женитьбе на чудесных животных обнаруживает представления об устройстве мира у саамов. Животные, которые олицетворяли чуждые для человека стихии — воздух и море, оказываются опасными партнерами: их жены, одноглазая и однорукая, сами обретают черты существ иного мира. Олень — обитатель земли — ближе всех к людям. Недаром так популярен был олень в древнем искусстве народов Евразии — в зверином стиле.

Древний миф повествует о происхождении кольских саамов от чудесного оленя-оборотня Мяндаша, звавшегося Мяндаш-парнь («Мяндаш-парень»), Мяндаш-пырре («Мяндаш-благо»). В некоторых мифах Мяндаш — сын нойды (шаманки) Коддь-акки («дикарьей старухи»), зачавшей Мяндаша в облике важенки от дикого оленя. Коддь-акка обернулась женщиной, но ребенок родился оленем. Узнав, кто его отец, Мяндаш ушел в тундру к диким стадам. С появлением Мяндаша среди диких оленей человек получил возможность охотиться на них, ведь они стали его родичами и теперь сами поддавались охотникам.

Другой вариант мифа повествует о том, что Мяндаш — сын Мяндаш-девы, важенки, способной, как и он, превращаться в человека. Мяндаш живет как люди: охотится, заготавливает дрова. Вежа построена Мяндашем из оленьих костей и шкур: ее крыша — ребра, опоры — ноги оленя, даже камни очага напоминают оленью печень. В веже Мяндаш перекидывается и становится человеком, вне вежи он олень (вспомним о превращениях Солнца Пейве — входя в свою вежу, он становился человеком).

Пластина прорезная с изображением антропоморфных фигур под сводом из лосиных голов на ящере. VIII–IX вв. Латунь, литье. 8,1 x 4,8 см. ЧКМ № 978.

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина»

Пластина прорезная с изображением человеколося на ящере. XII–XIII вв. Бронза, литье. 6,3 x 2,6 см. ЧКМ № 958/10.

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина»

Среди бронзовых литых фигурок упоминавшегося в начале книги пермского звериного стиля есть изображения людей, а иногда и целых семей со взрослой парой и ребенком, которые стоят на ящере. Одна такая композиция включает «пермскую мадонну», кормящую грудью своего младенца (ажурная бляшка с этой сценой хранится в Эрмитаже, среди других мадонн), что напоминает и легенды о Золотой бабе. Над счастливым семейством — свод из смыкающихся симметрично голов оленя или лося, по сторонам свешиваются шкуры. Очевидно, перед нами жилище тотемических первопредков. Но жилище в архаичных культурах само имеет сложную символику: оно воплощает вселенную. Недаром обитатели оленьего жилища стоят на ящере, ведь ящер — существо преисподней. Получается, что в звериных образах воплощен космос создателей пермского звериного стиля.

Самым распространенным образом пермского звериного стиля оказывается стоящий на ящере человек с головным убором в виде головы лося или просто с головой лося. В. В. Чарнолуский сравнил эти образы с саамским образом Мяндаша и нашел в пермской пластике много соответствий с саамскими мифами. Распластанную бронзовую «шкуру» он сравнил с постелью, которую нельзя было выносить из жилища, женскую личину — с Мяндаш-девой и т. д. Но не стоит делать поспешных выводов. Можно предположить, что пермский звериный стиль обладает своим «языком», который рискованно переводить на язык образов саамской мифологии. Ясно лишь, что язык звериного стиля — это язык космогонических мифов и что его центральный образ — космический лось, тотемический первопредок людей. Недаром он совмещает черты лося и человека.

Мяндаш просит мать сосватать невесту из человеческого рода. Мать предупреждает его, что олень не сможет ужиться с человеком, но Мяндаш стоит на своем. Тогда Мяндаш-дева отправляется на поиски невестки. Она превращается в важенку и переплывает Мяндаш-йог, реку, отделяющую землю Мяндаша от земли людей. Ее кровавые волны текут из легких оленя, а камни — оленья печень (для саамов такая река все равно что молочная река с кисельными берегами из русской сказки). Обернувшись женщиной, Мяндаш-дева входит в вежу, где у старика были три дочери на выданье. Первые две дочери не проходят брачных испытаний: не смогли высушить обувь Мяндаш-девы (ведь стельки в этой обуви были из оленьего жира), едва перебрались через реку и побоялись войти в вежу из оленьих костей. Мяндаш-дева превращает их всех в камни. Из трех невест-сестер лишь младшая не нарушает запретов Мяндаш-девы, заклинаниями и ольховой корой высушивает Мяндаш-йог, ласково обращается с оленями и становится женой Мяндаша.

Чтобы переправиться через кровавую реку, невеста должна была разжевать ольховую кору и плюнуть ее в воду. Ольха считалась священным — мировым — деревом, ее кора имела красный оттенок, поэтому ею останавливали кровь в заговорах и делали рисунки на шаманских бубнах.

У оленя и его избранницы рождаются дети, но когда младший сын мочит постель из оленьих шкур, Мяндаш уходит из вежи в тундру с другими оленями. Жена оборачивается в намоченную шкуру и в облике важенки — Мяндаш-каб — следует за ним. Они предводительствуют стадами диких оленей.

На гравюре из книги Шеффера сейд имеет антропоморфный облик.

Гравюры из книги: Schefferus, Johannes. Argentoratensis Lapponia. 1673

По другим вариантам мифа, в оленей превратились дети Мяндаша, его жена сохранила человеческий облик и напутствовала детей, чтобы те не давали убивать себя плохим людям. Сама она вновь вышла замуж за человека, но жила впроголодь. Мяндаш, сжалившись над людьми, явился жене во сне и обещал, что ее муж сможет подстрелить Мяндаша (одно из его названий — Мяндаш-аннтуг, «дающийся»). С тех пор охота стала для людей удачливой. Рог, оброненный Мяндашем (черв-вечутл), отмечал места, где водились стада оленей. В жертву Мяндашу приносили обетного оленя на охотничьей трапезе-причастии, укладывали рога возле сейдов.

Это должно было обеспечить удачную охоту. После трапезы кости оленя накрывались шкурой: охотники верили, что олень (или его душа) вновь живым вернется на землю.

У русских на Севере, равно как у коми и удмуртов, известна легенда о чудесном олене, который на Ильин день сам подходил к церкви из леса, чтобы быть принесенным в жертву. Его убивали, а мясо варили и раздавали нищим. Но однажды олень запоздал, и старики убили вместо него корову. Лесной зверь увидел, что вместо него принесли в жертву домашнее животное, и с тех пор перестал появляться из леса. Эта церковная легенда распространена очень широко и имеет византийское происхождение, но за ней скрывается еще более древний миф о смене охотничьего культа на скотоводческий: скотовод перестал зависеть от милости «хозяев» природы.

Мяндаш, олень с золотыми рогами, был не только предком, но и культурным героем, помощником шамана (нойды). Он научил людей охотиться, надевать на себя оленьи рога и прятаться за камнем, дал людям лук. Он запретил в осеннем стаде убивать больше одной важенки и не велел трогать оленя-хирваса — производителя, чтобы не прекратилось потомство оленей. Но вот люди вооружились ружьями, гром которых пугает оленей. Они не стали щадить ни важенок, ни хирвасов. С тех пор не стало удачи в охоте.

Конец света

В саамском мифе о конце света Мяндаш — небесный олень; его тропа — тропа солнца. На златорогого белого оленя — Мяндаша — охотится громовник Айеке-Тиермес со своим луком-радугой; он видит добычу и смеется — от этого слышится гром. Человеку страшно видеть преследуемого оленя: от света из его глаз он может ослепнуть, от топота копыт — оглохнуть. Когда в оленя попадет первая стрела, горы извергнут огонь, реки потекут вспять, иссякнут источники и высохнет море. Когда вторая стрела вопьется Мяндашу в лоб, огонь охватит землю, горы сгорят, а на севере лед закипит. Северный ветер станет пламенем, и сам Северный Старец сгорит. Когда же собаки Тиермеса схватят оленя и бог вонзит в его сердце нож, звезды падут с небес, утонет солнце, потухнет луна, на земле останется прах.

Этот редкий эсхатологический текст приведен исследователем культуры саамов В. В. Чарнолуским. Схожий сюжет угадывается в карело-финской руне об охоте Вяйнямё, сына Калевы, на чудесных лыжах. И хотя чудовищный лось Хийси не упомянут в этой руне (охотник преследует золотую белку), очевидно, что речь идет о первоначальной космической охоте. Охотник, имя которого соотносится с именем вековечного заклинателя Вяйнямёйнена, произносит заговор, угрожающий хозяйке леса. Если та повредит лыжи и капканы, грозит герой:

Выстрелю разок я в небо,

А второй раз прямо в землю,

И расколется тут небо,

Земли, горы затрясутся.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ